النقد العربي يعاني من أزمة أخلاق – بوابة الأهرام

محمد حسن عبدالله لـ“بوابة الأهرام“: النقد العربي يعاني من أزمة أخلاق

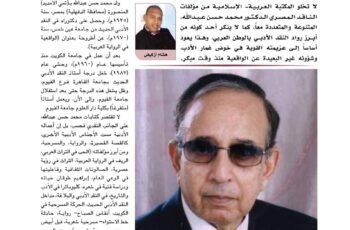

يملك الناقد الكبير محمد حسن عبدالله– وهو يجتاز العام الثالث والثمانين من عمره– ذهنا متقدًا لشاب في الثلاثينيات، يقرأ المشهد الثقافي الحالي ويحلله، كمراقب يعمل أدواته النقدية في تحليل الظاهرة الأدبية، ولكن من بعيد، ربما لأنه آلف عزلته الاختيارية بضاحية المعادي البعيدة عن وسط القاهرة، أو ربما لاستشعاره ما يعانيه ذلك المشهد من أزمة، يصفها بأنها أزمة أخلاق، لكن ذلك لا يعني أنه يجلس في “صومعته” كناسك اعتزل الحياة الثقافية، حيث لايزال رغم كل هذه السنوات محافظًا على عقد صالونه الأدبي الشهري في مكتبه الذي يحتل الطابق الأرضي من منزله بالمعادي .

لأستاذ النقد المقارن، تجربة نقدية طويلة فيما يخص الرواية، وأدبي توفيق الحكيم ونجيب محفوظ على وجه التحديد، كما كتب الرواية، لكنه وبالرغم من ذلك ينحاز بمحبة للتجربة الشعرية، فيرفض مقولة يعتبرها جاهزة هي “زمن الرواية“، ويرفض كذلك أي مقولة تنادي بتغليب لون أدبي على آخر، ويعتبر ذلك نوعاً من المعارك القبلية الفارغة.

في حوارنا معه، يفتح صاحب “جماليات الحضور الفرعوني” في أدب نجيب محفوظ، خزينة ذكرياته، ويعلق كذلك على المشهد الأدبي الراهين، ينتصر لبعضه وينتقد بعضه الآخر، بموضوعية، ودون مغالاة.

وإلى نص الحوار

- أنشغل دائمًا بالكيفية التي يكتب بها الشاعر قصيدته. لكن سؤالًا آخر يلح علي، وأنا في حضرة ناقد كبير، كيف تكتب نصًا نقديًا يوازي النص الإبداعي ذاته؟

– يرتبط نشاط الناقد بمنهجه، بمعنى أنه إذا كان ناقدًا يملك إيديولوجية معينة، سواء كان يساريًا أو وجوديًا أو قوميًا، فتستثيره الموضوعات التي تنتمي إلى اتجاهه الفكري والنفسي فيتحمس لها، ويقرؤها وافتراضًا أنه يملك منذ البداية الأدوات التي يجب أن يملكها الناقد، فعادة ما يكتب بمقدار ما يملك من معرفة وخبرة وسعة إطلاع.

إذا أعطينا قصيدة لناقدين، فقد نجد استجابة سطحيةعند أحدهما ، والأخرى عميقة استطاعت أن تكشف عن جماليات وتوجهات فكرية لم يفطن إليها الأول ، فما الذي حدث؟ ربما يملك الاثنان عقلًا نقديًا، وربما تلقيا الدراسة ذاتها، لكن أحدهما كتابته عميقة جدا والآخر سطحية، وذلك لأن أحدهما استطاع أن يصل إلى عمق الرؤية التي تنطوي عليها القصيدة ودراسة تأويلها ومقولاتها ورموزها، في حين لم يستطع الآخر أن يحللها بالكيفية ذاتها، فالمعرفة السطحية تولد دراسة سطحية ، في حين أن المعرفة العميقة يمكن أن ” تعمل من الفسيخ شربات”، وإن كان الناقد ليس مطالبًا بأن يحول الفسيخ إلى شربات، ولكنه مطالب بأن يفي/ يقوم بأداء واجبه نحو نص ارتبط به ويريد أن يقدمه إلى القارئ.

إذن ثقافة الناقد، وتوجهه الفكري والفني ، ومدى رغبته في الكتابة في هذا الموضوع هي ضوابط المعيار، وهناك فرق في الكتابة، بين الناقد الأستاذ الجامعي ، والناقد الحر، فأنا حين أكتب للطالب أكتب وفي ذهني قدرات الطالب على الاستيعاب، فأسرف في وضع العناوين الفرعية وأن يكون التفصيل الذي يلحق كل عنوان، يصلح لأن يكون إجابة على سؤال ، مراعاة لظروف التلقي ، أما إذا كان الناقد يكتب للعمل الحر أو للصحافة، فهذه حريته ، وهو يعبر فيها عن وجدانه ومستواه الفكري والثقافي ، ووعيه برسالة النقد .

- حديثك هذا يأخذنا إلى إشكالية النقد الثقافي والنقد الأدبي التي تطرق لها الدكتور عبدالله الغذامي في كتابه “النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية“، هل تؤمن بما دعا إليه في كتابه حول ضرورة الاستغناء عن النقد الأدبي بالنقد الثقافي؟

– النقد الثقافي أولًا وأخيرًا مجرد موجة، ولا يمكن لاتجاه نقدي أن يلغي سائر الاتجاهات، وإلا ما تعددت الاتجاهات مع تعدد عصور النقد، فقد بدأ نقدنا من أول البلاغة القديمة حتى اليوم، فهناك موجات للنقاد، وموجات للكشف عن المعاني . هناك زمن طغت فيه المعارف النفسية في أوائل القرن العشرين حين كان فرويد وتلاميذه يونج وأدلر ومن خلفهما، والنقد الوجودي أيضًا أخذ مساحة، والمدرسة الواقعية والواقعية الاشتراكية والواقعية النقدية، ومن بعدهما الواقعية السحرية ، وكل منها أخذ مستوى وعقد من الزمن ليخلفه غيره أو يرافقه ويقاسمه .

فمثلًا عندما تقرئين الحداثة، ستجدين أنهم يجمعون على أنها بدأت بفرديناند دو سوسير العالم اللغوي السويسري الذي فرق بين اللغة والكلام، وقال إن الكلام له وسائله أما اللغة فلها قواعدها، ودورنا في النقد أن نكتشف اتجاه الكلام واتجاه اللغة ونفرق بينهما ونبحث عن الدلالة بين هذين النوعين.

وكذلك عرفت حركة النقد منذ دو سوسير من 100 سنة تقريبًا ، إلى اليوم نقاداً بعدد أصابع اليدين والقدمين، ولا يتفق ناقد مع ناقد على اتجاه واحد، فالنقد الثقافي هو أحد هذه الموجات، وعبدالله الغذامي اهتدى إليه ولم يخترعه، وإنما أخذه عن غيره، وهذا لا يعيبه، غير أنه أراد أن يحررنا من المصطلح الذي يجعل من الناقد مجرد مطبق لآليات اخترعها الآخرون، لأن النقد الثقافي يعتمد على رصد العوامل الثقافية المؤثرة والمشكلة لسلوك الشخصيات أو الأفكار في العمل الإبداعي، وهذا يسهل تطبيقه على الرواية أو المسرح، أما الشعر فيصعب تطبيق النقد الثقافي عليه .

- بالنسبة للشعر، قال الغذامي أيضا ” كيف نتوقع حداثة شعرية في ظل أن الشعر العربي يرسخ لصورة نمطية وهي صورة الفحل” ما تعليقك؟

– الدكتور عبدالله الغذامي يرى أن الشعر العربي القديم زيف الشخصية المثاليةالتي استقرت في الضمير العربي، ذلك لأن الشعر العربي أكثره في فن المدح . وفن المدح يختار الخليفة أو القائد أو شيخ القبيلة ويعظمه ويبالغ في إسباغ صفات العظمة عليه ، وهكذا سرب الشعر إلينا أن هذه الشخصيات هي المعتبرة وحدها، فزَّيف مشاعرنا تجاه البطولة، لأن هناك أبطال أخر خلف الكواليس، المسكوت عنهم ، أو البسطاء الذين نطلق عليهم : ملح الأرض.

الدكتور الغذامي يرى أن النقد الثقافي يلغي مفهوم البطولة الذي استلفناه من الشعر، وطبقناه على الرواية، استلفنا البطل الصاخب العملاق وزيفنا الوعي العام.

وأنا أتفق جدًا مع هذه الرؤية، هذا مسار وليسرفضا للمسارات الأخرى ، وبالمثل قتلًا للآخرين فلتكن مسارات الثقافة والجمعيات المهمشة الصغيرة، موضع عناية النقد.

النقد الثقافي إذن يعطي فرصة لإعادة اكتشاف مسارات العمل الإبداعي والتخلص من البحث عن مفهوم البطولة بالمعنى المألوف الذي أخذناه من الشعر، فلتكن البطولة في مواجهة الهزيمة النفسية أو الأمراض، وهذا هو مذهب نجيب محفوظ حين جعل اللص في “اللص والكلاب” بطلا.

- ألا ترى أن النقد العربي حاليًا يعاني غياب المنهج؟

– أرى أن النقد العربي يعاني من أزمة أخلاق.

- ماذا تقصد بأزمة الأخلاق؟

– المناهج كثيرة بعدد النقاد، لكن الأمانة في إدارة الثقافة متخلفة، بعبارة أخرى، النقد موجود لكن النقاد مغيبون تحت سيطرة شيوخ القبلية، القبيلة التي بدأت بأرسطو اتسعت دائمًا لتعدد الأصوات، في عصرنا تحولت إلى حرب وصراعات طاحنة، ناقد يقول نحن في عصر الرواية ، وغيره يقول إنه عصر الشعر، والثالث يصيح : بل هو عصر الدراما، الكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فهنا تكون الأزمة ليست أزمة منهج، لأن المنهج ملك الناقد ولابد أن يكون قادرًا على الدفاع عن أرائه وإلا ما كان ناقدًا.

لكن ما الذي يحول دون رواج نقده؟ الكوابح التي نتحدث عنها، فهناك قبيلة مسيطرة، تمنح الجوائز مثلما تريد، تنشر من خلال القنوات الرسمية للدولة بسهولة شديدة والأخرون يتعثرون، لي كتاب في الهيئة العامة الكتاب منذ أربع سنوات لم ينشر بعنوان “جماليات الحضور الفرعوني.. دراسات عن نجيب محفوظ”.

- ترفض أن نكون في زمن الرواية أو زمن الشعر.. إذن من وجهة نظرك في أي زمن نحن؟

– إذا كنت أعارض رفع الشعارات، فلا يمكن أن أرفع شعاراً ، وإلا فقد ناقضت نفسي ، أنا أطالب بزمن الوعي والجدية في القول، والفعل، والمعتقد السياسيوفي الإدارة (الإدارة الثقافية وغيرها ) وفي كل شيء.

- لكن الدكتور جابر عصفور حين كتب وقال إننا في زمن الرواية، كان لديه معطيات وبراهين على ذلك تثبت وجهة نظره، مثلا الرواية هي الفن الغالب والسائد والأكثر جذبًا للشباب وحتى الكبار وما إلى ذلك، كما أن وهج الشعر انطفئ قليلًا ولم تعد الأمسيات الشعرية مكتظة بالجمهور.

– أوكد لك أن الشعر بخير، وينافس الرواية ويتقدم عليها في بيئات عربية مختلفة ، والدراما تنافسهما، فالقضية قضية تيارات وأشكال فنية تتداخل ولا تتصارع، وبلدنا والأمة العربية غنية بالمواهب، واقتصار أو رفع لافتة واحدة، هو تحجيم وراء ميول التقريب والاستبعاد، فبما أننا في عصر الرواية، فإن فلاناً وفلاناً هم النقاد، والأخرين غير ذلك !! مثل هذه الصيحات (الجاهلية) تؤدي إلى مشاكل هي التي دفعتني لأن اتحدث عن أزمة الأخلاق بين المثقفين في الإدارة والثقافة معًا.

- هل المعركة هنا معركة فنون أدبية أم معركة نقاد؟

– نحن اتفقنا على حرية التوجه عند الناقد، لكن من الذي قال إن الشعر أقل، هل فتشنا مصر وتلمسنا أنشطة الشعراء ونشرنا كل ما لدينا من شعر واهتممنا به وأبرزناه كما نبرز الرواية؟

أشاهد الآن القنوات الفضائية، هناك توجه لتعريف المشاهدين بالفنانين والمبدعين الكبار، لكن هل فعلنا ذلك مع أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم؟ هل فعلوا بالنسبة لجبران خليل جبران ؟ هل تجد دواوين خليل مطران وأشعار علي محمود طه أو خليل شيبوب فرصة لإعادة الطباعة والنشر ؟!

فالإعلام أيضًا جزء من أزمة الثقافة في البلد، إنه يجري وراء الوجوه المعتادة والألوان الصارخة وهوى ما يريد الإنسان أن يشاهد، وله هوىفي ذلك ، والهوى دائما طريق إلى الانحدار.

- أشعر بانحيازك للشعر على حساب الرواية.

– بالعكس، سبق أن أعددت رسالة الماجستير والدكتوراه في الرواية، فأنا ابن الرواية، كما أنني نشرت روايتين ، وثلاث مجموعات قصصية ، وليس لي شعر، وكتبت مسرحية ، ونشرت في دمشق وفي القاهرة . لا المسرحية مثلت وأخذت فرصتها ، ولا الروايات أعيد نشرها.

أبحث عن أن تكون الثقافة داعية حرية وليست خانقة للحرية بدعوى أنها حرة، هي تكبت الحرية وتحرف العواطف والمواهب دون أن تقدر خطر هذا التحيز القبلي القميء.

القضية ليست زمن الرواية أو الشعر، القضية قضية أن سك المصطلح يحرف الصورة الواقعية للإبداع.

- هل لدينا مناهج نقدية عربية يهتدي إليها الناقد في تحليلاته الأدبية؟

– النقد عمومًا لا ينتمي إلى بلد، في العصر الحديث على الأقل، النقد أصبح نقدا عالميا، كان في البداية ينتمي إلى أوروبا الغربية، عندما نقرأ محمد غنيمي هلال، في كتبه عن الأدب المقارن والنقد الأدبي الحديث، وأعماله عن ليلي والمجنون في الأدبين العربي والفارسي ، إلى آخره سنجد أنه ركز على النقد الحديث كله باعتباره صناعة استوردناها من غرب أوروبا وعادة يبدأ المذهب أو النظرية من إنجلترا ، ثم يجد الصدى في ألمانيا ، ويتطور ويتبلور في فرنسا، لأن العقلية الفرنسية عقلية تؤمن بالنظريات، وتمهر في وضع المعايير والشروط والضوابط.

لكن بعد ذلك دخلت أمريكا ودول أمريكا اللاتينية والأمة العربية ، ولدينا فنون تؤكد أن بعض إبداعاتنا هي التي علمتهم، فمثلًا “الف ليلة وليلة” هي التي علمتهم أدب الخيال العلمي وأدب اللامعقول والأدب متخطي الزمن والزمن الخاص وعلمتهم الصوفية، معنى الروحانية والتمرد على المادية.

إذن لدينا أصول وقواعد ألهمت التجربة الغربية، نحن نأخذ إطار الصياغة والطريقة من الغرب، مثلما نفعل في القانون الفرنسي، كذلك استمدوا هم من ثقافتنا الإسلامية جوانب تخص أدبهم.

فالنقد العربي نشأ في عهد رواة الشعر واللغويين فكان هدفهم توثيق النص وشرحه ولم تكن فكرة النظرة الكلية للنص واضحة عندهم وهذا ما استلهمناه من النقد الأوروبي .

- هل ترى أن النقد المغربي الأكثر اتصالا بالغرب تفوق على الأدب المشرقي؟

– لماذا نبحث عن الاتفاق؟ الاختلاف رحمة، هي ليست مباراة ، والنقد المغاربي هو نقد عربي أيضا ، الميزة التي تحصلت عند المغاربة أنهم متصلون باللغات الأوروبية عمومًا الأمر الذي أضاف إلى معارفهم، وأذكر أنني كنت في الجزائر ، وقرأت عنوانا في صحيفة آنذاك ، جاء فيه “اللغة الفرنسية غنيمتنا من فرنسا ولن نتنازل عنها”، مما يؤكد إدراكهم لقوة تواصلهم مع أوروبا.

لكن نحن تعاملنا مع اللغة الإنجليزية واعتبرناها قضية قومية فأهملناها، وتوقف خط البعثات وقلت فرص المنح المجانية فتراجعت لغتنا الأجنبية وتراجعت معرفتنا النظرية بمنتجات الغرب الحديثة في حين استطاع أبناء شمال إفريقيا أن يحافظوا على تواصلهم .

- هل ترى أننا في عزلة؟

– نعم، نحن ننعزل عن التيارات العالمية، نحن في عزلة إلى حد كبير، يمكن أن نقول أن المركز القومي للترجمة (في القاهرة) يقوم بدور ، ولكنه أيضا دور تنقصه البصيرة حول مطالب المستقبل واختياراته ، فبعض مترجماته مفيد ومطلوب، وبعضها يمكن أن يكون لإرضاء صلات شخصية ، ولهذا لا تبيع ولا توزع .

- لديك وجهة نظر سلبية في الجوائز الأدبية، ألا تعتقد أن الجوائز تحرك الراكد وتحدث حراكًا ثقافيًا؟

– نعم تحدث حراكاً ثقافيا ، غير أنها تدفع مبدعين وتحبط مبدعين أخرين، فأغلبها جوائز هزيلة ، و هزلية أو تكاد ، وترفع شعار العصبية القبلية أو الشللية أو المعهدية، وأتصور أن جائزة الملك فيصل هي الجائزة البريئة والعادلة حتى الآن.

- مشوارك النقدي الطويل… جعلك تحتك بمبدعين عظام.. ونعرف أن علاقتك كانت وثيقة بكل من نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم. حدثنا عن علاقتك بهما.

– كتبت عن نجيب محفوظ في الدكتوراه، وحصلت عليها سنة 1970 وسنة 1972 بلغ نجيب محفوظ 60 عامًا، فألفت عنه كتابًا بعنوان “الإسلامية والروحية في أدب نجيب مجفوظ”، رصدت ظاهرة الشخصيات ذات النزوع الروحي والتوجه الإسلامي في كافة أعماله.

وكان هدفي أن أبين أن نجيب محفوظ تلميذ الفلسفة ليس شيوعيًا وليس ماديًا خالصا ، وليس فوضويا، وإنما هو شخص مثقف وفيلسوف وله نظرة تحليلية ثاقبة للعمل الفني ، ولما ينبغي أن يقال فيه، وألفت النسخة الأولى من هذا الكتاب وكنت وقتها أستاذاً مساعداً ، وأرسلت من هناك خمس نسخ لنجيب محفوظ منها نسخة عليها إهداء حتى فطن أنني لست مصريا وأرسل لي رسالة مهذبة جدا قال لي فيها “إنني لا أجد أي تعارض بين تفسيراتك ونزوعي نفسه، وكثير من الناس يعتبر أنني اتخذت من الفلسفة دينا، في حين أن الفلسفة لا يمكن أن تكون دينًا”.

ومنذ ذلك الحين، أصبح بيننا تواصل وكنت أذهب إلى الإسكندرية سنويا، حتى أصبحت رفيقا صيفيا له ولتوفيق الحكيم، وأزعم أنني أفدت من الجلوس مع هذين القطبين بقدر ما أفدت من دراستي الجامعية أضعافا مضاعفة، لأني وجدت من الأخلاق والعلم والوعي والبصيرة ما لم يكتب، ويصعب أن يكتب.

كان نجيب بمحفوظ يسمح لي أن أسجل صوتيا معه، لكن توفيق الحكيم كان يرفض، وحكى لي الكاتب الصحفي والأديب محمود البرشومي وكان أزهرياً يسارياً ، يكتب في روز اليوسف، من أهل اسكندرية، ذكر لي أن توفيق الحكيم عندما عرف أن لي كتابا عن إسلاميات نجيب محفوظ تمنى على البرشومي ، أن يكتب عنه كتابا مثل الذي كُتب عن نجيب محفوظ، وقال الحكيم للبرشومي : سأدلك علي المواضع التي تفيدك ، فنصحته بأن يوافق بلا تردد ، وقد وافق، ولكن انقطعت السبل وتوفي البرشومي ولا أعرف إن كان قد أنجز كتابه أو لم ينجزه.

كان أبرز ما يميز نجيب محفوظ أنه مثل أحمد شوقي لم يدخل في أي معركة نقدية علي الإطلاق، فكان يأخذ بنفس المبدأ، أن كل ناقد أو قارئ لديه رؤية في تلقي العمل ولا يجب أن يحجر عليها.

وأذكر أنه خلال علاقتي بالأديب الكبير الراحل توفيق الحكيم، في أخر حياته، شهدت تجربه مثيرة جدًا، حيث إذ كان يعرض لبعض أعماله الفنية التي كتبها منذ 50 سنة، يعيد اكتشافها مرة أخرى، ويفسر أعماله بتفسيرات مختلفة !! الأمر الذي دفعني إلى تأليف كتاب “الحكيم وحوار المرايا ” . عرضت فيه لأهم حواراته مع نفسه ، وقراءاته المستجدة لما سبق من إبداعه الفني .